真实战争游戏,真实战争

真实战争中,战士在发起冲锋时会像电影里一样大声吶喊吗

就这个问题我当兵的时候有一次看完电影《上甘岭》后,就觉的平时我们负重越野训练那个累呀,跑的上气不接下气。而电影里面的场面是炮声隆隆杀声振天,带着这个疑问,我专门请教了当年参加过抗美援朝战争的志愿军领导,也就是我网页中的一章《丢去左手臂的院长》县法院一把手院长。

老院长缺一小手臂,那是当志愿军干部时,参加上甘岭战役被炸弹打掉的。我提出冲峰时候是否喊声震天响,他告诉我说:“我们跑的越快越好气都不够用,哪里还能够喊的出来。电影那是艺术加工为了起到振奋人心的效果”。

其实试想一下,在那硝烟火光冲天尘土飞扬的战场,一个人怎么可能喊着边打枪边跑呢。如果围住敌人大喊交枪不杀是可能的。所以,我相信电影中的情景,是电影艺术的需要而加上的场面。

电影里面的战争场面是为了更好的视觉效果,并不是真正的战争场面,如果像电影里面那样打仗,不知道要死多少人。

真正的战争场面拍摄枯燥无味,而且没有视觉效果,双方打仗,往往看不见对方,没有大规模的集群冲锋,比如讲大规模的伏击,在十几分钟就决定胜负。而攻占对方制高点,往往是多路偷袭,有祥攻和侧攻,有炮火定点炮击,打掉机枪射击点。不可能大规模的爬山冲击,爬山冲击等于是集体送死。战场上有大规模的集群冲锋,那是在敌方溃退时不给敌方以喘息的机会时必须做到的。

在没有战争的时代中,军队往往没有经历过战争,基本不会打仗,电影对军队的误导是主要的因素,把电影场面应用到真实的战争中去,结果大败而归,死亡无数。

大量的现进武器不会因地制宜的使用,不知道在什么情况下使用什么武器,而成为战场的负担,而丢失损坏在战场上。

会造成混乱,不会互相识别,敌我不明,误己为敌自相残杀。所以电影的误导危害性极大。

这个要分具体情况,大喊“杀”声,是属于战场鼓动工作的一部分,这是我军政治工作的优良传统之一,它对于鼓舞士气、激励斗志、克服困难、战胜敌人,能够起到巨大的作用,这是毫无疑义的。但是该不该喊,能不能喊,也要区分具体的条件和场合,如果不顾具体情况一味地大喊“杀”声,显然是不可取的。

比如:

1979年2月22日,广西方向步兵第494团第二次攻打班庄、伯良地区。该团8连奉命攻占伯良东侧无名高地。由于白天的进攻未能奏效,上级命令他们入夜之后进行偷袭,如果偷袭不成即转为强攻,一定要夺占该无名高地。

20时许,8连开始行动。3排动作静肃而敏捷,一直摸到距离越军堑壕30米处左右,也没有被敌人发现。这正是偷袭歼敌的良机!就在这个全排准备突然发起冲击,达成偷袭企图的节骨眼上。不料排长高喊一声:“同志们,立功的时候到了,杀啊!”

这一喊,弄巧成拙,越军听到喊声,立即投来了一排手榴弹,造成3排一下子就伤亡了13人,偷袭失利的严重后果。后来是连长重新组织全连强攻,经过将近两个小时的苦战,才夺取了这个高地。

在敌人还没有任何察觉的情况下,就按照平时训练的习惯大喊“杀”声,不但不能以“杀”声震慑敌胆,反而是暴露了自己,给敌人指示了目标。这样做,只能是增大自己的伤亡,给战斗进程造成负面影响。

在战争中,冲锋时发出呐喊是人本能的反应。在科学研究中发现,人在发出大喝的时候,身体各方面的情况都会暂时改善,这有利于作战。因此,我们经常能够看到,战斗中发出大声的喊声的记载。

但是,在战斗中对发出呐喊是各自有各自的规定的,并非一概而论。因为呐喊虽然能够改善个人的作战姿态,但是容易让人引起疲劳。因此,有经验的军队一般不让发出喊声。

在南北朝时,武泰元年八月,尔朱荣出兵镇压葛荣率领的六镇起义军。尔朱荣针对葛荣布阵过广的缺点,率领精骑直扑葛荣军队的中坚。在交战前,尔朱荣就下达命令,不允许部下发出喊声,只许尽力搏杀。经过激战,尔朱荣迅速打败了葛荣,镇压了起义军。

因此,一般训练有素的军队很少会在战斗中呐喊的。因为呐喊可以壮胆,所以,很多缺乏训练的军队都会发出呐喊。所以,在战斗中,一般遇到喧哗的军队是不会让人害怕的。而那些不动如山,静如山岳的军队才是真正让人望而生畏的。

当然,在世界各国的军队里,也有各国的传统,不可能都一致。比如日本在战争中,经常会发动“万岁冲锋”。在这种冲锋中,日本军人一般会发出震慑对方的呐喊声。

俄罗斯也是一样。俄罗斯的冲锋一般会高呼“乌拉”,高举军旗,排成整齐的队列,齐步前进。据耿飚的回忆录回忆,当年在中央苏区,中央红军追求正规化,就曾经将苏联红军的冲锋方式引进了过来。在湘江血战中,红军战士们高举战旗,昂首挺胸,高喊着口号,排着整齐的队伍,冲向敌阵与敌人肉搏,极大的震慑了敌人。

在解放后,我们的邻国北朝鲜也引进了苏式装备,并且引进了苏式训练方式。在抗美援朝二次战役中,我军一支穿插敌后的部队与北朝鲜的一支游击队会合。双方商定,准备去袭击敌军的一个村庄。

我们的战士们久经战阵,静悄悄的向敌人包抄过去。可是,还没有等我们的战士们包抄到位,一个意想不到的场景让我们的战士们目瞪口呆。

那支前身是北朝鲜正规军的游击队,排着队,高呼着“乌拉”向村庄发起了冲锋。结果,等我们的部队占领村庄后发现,敌人早就跑了个精光。这一幕让我们的战士们啼笑皆非。

因此在战斗中发出呐喊也就是以上这些原因,一般的有经验,训练有素的军队,是不会耗费体力去胡乱喊叫的。

真实的战争中,肯定不会像演电影一样了。其实打仗的时候,军队都是有番号的。什么命令是进攻,什么命令是按兵不动,面对不同的情况,做出不同的指令。

因为战争的时候,战术、地形、人员、武器等等存在着很多差异性。尤其是打伏击战的时候,是不能发出任何声音的。毕竟一旦被敌人发觉了,这个伏击战不但打不成,反倒会惊醒敌人,后果不堪设想。

那么既然不能出声,打伏击战的时候,是如何指挥发动进攻的呢?

一般都是有暗号,手令之类的东西,或者是领头的队长先来一枪,后面士兵彼此起伏,自弹源源不断的朝敌军开去。

日本侵害的时候,面对敌人的坚船利炮,八路军就打过很多伏击战。

我们拿陈赓将军打的神头岭之战来举例说明。

当然了这一次也是八路军打的围点打援之战。在作战之前,我军就有计划想吃掉日本的这一支军队。

但是,想打败他们,就要引诱他们出兵,然后选择绝佳地点进行伏击。

一旦日军出兵,就会经过神头岭这个地方。正好神头岭这个地点四面环山,中间是谷,是个天然的打伏击战的好地方。

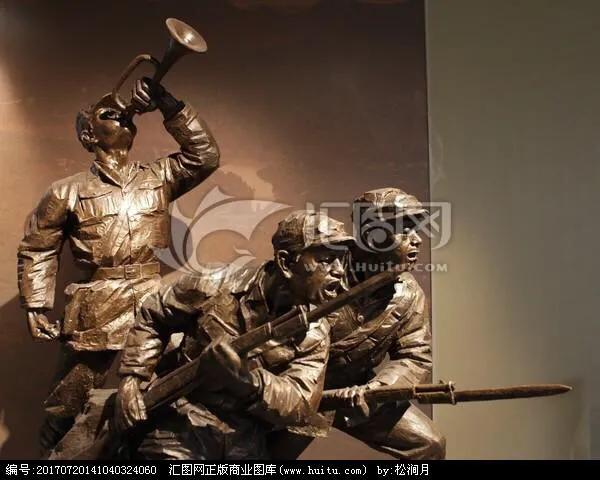

兔哥回答,我们在影视作品中经常看到战士冲锋时,个个神勇无比,嗷嗷叫着冲向敌阵。其实真实的战场上也是有这样的情况的,只所以呐喊着冲锋,一是提升士气,相互鼓劲。战场上是惨烈的拼杀较量,说直白点就是玩命,面对敌人的炮火,子弹,彼此都知道有伙伴共同应敌本身就是一种激励,这样的叫声不是消极的,而是一种勇敢的呐喊声,“冲啊!杀啊!”。

我们同样也能从国外的一些影视作品中看到这样的场景,相互鼓励,指挥官还会高喊着鼓劲。其实就是为了形成一种阵势,战场上是有这样的存在的。我们的志愿军战士就高喊着“万岁”,前仆后继的冲向敌阵。二是大声叫出来能驱散自己的恐惧感,能使自己全力投入战斗。

战斗中有许多的新兵,面对惨酷的战场环境,难免心生怯意,喊出来就不怕了,这样的情景就更能理解了,人怕的时候就有一种压抑感,仿佛喘不过气来,有一种想大声呼喊的感觉。就像是一个人走夜路,害怕了,就唱歌。战斗中是有这样的情况的,大喊着冲锋陷阵,驱散心中的恐惧。

三是能震慑敌人,集团式的冲锋,大声喊叫着,本身对于对手来说就是一种震慑,战场虽然是生死较量之地,但每个人都有活下去的渴望,面对嗷嗷叫的冲锋,是什么感觉?那是不要命的冲锋。当然,战场上这样的冲锋并不是一个定律。

二战战场上,大规模的集团冲锋经常出现,这样的场景也自然多。另外,在占有优势的情况下,也通常用这样的方式。还有就是对敌突击的情况下。这样的场景的出现其实也是因火力的缺乏不得已而为之。如果有的是炮弹,炸他就是了。当然,夜战或是突袭时并不会大喊大叫的。

以上的观点只是兔哥个人的观点,当然,也是得到了战争年代老兵的证实的。欢迎关注兔哥。(图片来源网络)

真实战争中误伤队友的情况多吗

非常多,几乎每一场战争都会出现误伤的情况,想想伊拉克你就知道,英军飞机被美军搞下来,阿帕奇能够被自己的武器击落,这都是避免不了的。战争中,一些人的心理素质,可能导致走火现象,也有侦查数据错误,导致炮弹误伤,很多的。

根据真实战争改编的电影有哪些

1 拯救大兵瑞恩2 光荣之路 3 战地春梦 4 桂河大桥5 U-571 7 野战排 8 空中决战 9 东京审判 10 辛德勒的名单11 美丽人生 12 珍珠港 14 卡萨布兰卡 15 乱世佳人 17 兄弟连 18 空中决战20 风语者 21 全金属外壳 22 现代启示录 23 天与地 24 珍珠港25 虎口脱险 26 太阳帝国 27 猎鹿人28 黑色的星期天29 诺曼底登陆能想到的都写上了 我也喜欢看这些战争电影